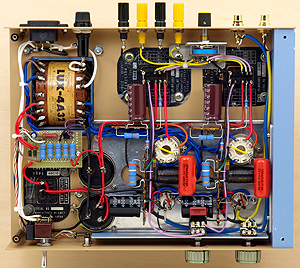

Outline試作はラックストランスでしましたが、詳しく説明しなかった部分があるので追記します。ラックスのアウトプットトランスSS5B-5のみNFB巻線がありますので、これを利用しない手はありません。さすがにNFBの安定度は一番です。位相補正も必要ありませんでした。 しかし安定度とNFBの掛かり方は別問題で、SS5B-5のNFB巻線はインピーダンスが12Ωですので2次巻線の16Ωから掛けるよりNFB量は少なくなります。 同じNFB量でないと比較になりませんから抵抗値を小さくして同じ-8dBになるよにしました。 次に使用したラックスの電源トランス4A32は他の2台よりB巻線が低く、240V端子を利用しますので、こちらも同じ条件になるように調整します。 チョークコイルは4BC10です。レギュレーションを考えて4BC5と迷いましたがA級動作で電流増減はそれほどでもないためリップル低減でSN比向上の方をとりました。 Design試作品をラックストランスで製作しましたので、一度分解し、きっちり塗装して再度組み立てます。パイロットランプは電源オンでイエロー点灯、B電圧が出た時にグリーンが点灯するようにしました。 今回はシリコンダイオード整流ですので、あまり意味がありませんが、つい整流管のつもりで試作の時に付けてしまったためそのままです。 しかし電源オフ時にケミコンに残っている残電圧の監視にはなります。 ラックスのトランスでいつも気になるのがトップのエンブレムです。正方形に見えますが実は1mm違いの長方形で90度向きが変えられません。そのためOPTとPTはLマークの新エンブレム、チョークのみLUXロゴの旧エンブレムを付けています。 デザインにこだわる場合、このような細かいところは気になるところです。   |

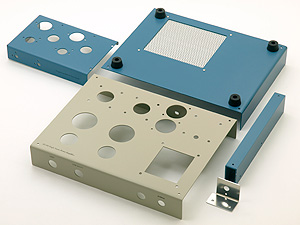

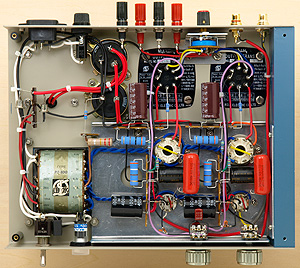

Outline使用したアウトプットトランスはHS-5です。NFBは16Ω端子から掛けます。信号回路に特記すべき特徴はありませんが、プレート電圧は他の2台と合うように微調整しました。使用した電源トランスPT-100のB電流がギリギリのため、ランニングテストをして確認しましたが、それほど熱くならなかったため大丈夫と判断しました。 山水トランスの形はレトロな感じが良いため、回路もそれを少し意識してしまいました。一番シンプルで部品数も少なく、整流用ダイオードはメタルキャンタイプのビンテージ品を使用しています。 と言うのは言い訳で、同じ品番のファーストリカバリーダイオードが足りなくなった、と言うのが本音です。 本当の比較視聴になりませんが、どのみちタンゴアンプのオレンジドロップの件もあるので、細かいことは気にしないことにします。管球アンプで一番音質に違いが現れるのは出力管とアウトプットトランスですので、細かい部品は大目に見てもらいます。(誰に?) 但し信号回路の各部電圧・電流は出来る限り3機種とも合わせます。実はパーツを変えることによる音質の違いは、このあたりが影響しているのでは無いかと考えており、1台のアンプで単にトランスを変えるだけの比較ではDCRの違いなどで電圧・電流(動作点)が変わると考えられ、もし電圧がほぼ同じなら音質も同じになるか、と言う実験的なアンプです。 Design山水は他社と違ってチョークコイルが合わせカバー型で少し大きいためラックスやタンゴと同じレイアウトに出来ません。そこで電源トランスとチョーク+ケミコンの前後を入れ替えることにしました。このため山水が一番重量バランスがとれて持ちやすい形になりました。アウトプットトランスにレトロな感じをいだいたため、全体的にレトロなイメージのデザインと色にし、パイロットランプも大きなネオンブラケットを採用しました。   |

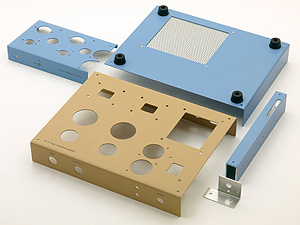

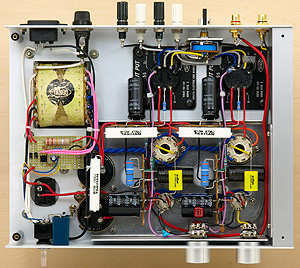

OutlineタンゴのアウトプットトランスH-5Sは32Ω端子がありますので、そこからNFBを掛けると効率良く一番深く掛かりますので、調整して同じ8dBになるようにします。このH-5Sは結構クセがあり、3極管または3結では何とか大丈夫ですが、ビーム管接続やUL接続の時には超高域に大きなピークが現れます。 しかも複数のH-5Sでテストしてみるとピークの周波数が結構バラついており、検証するのに手を焼きました。完全には抑えきれませんでしたが位相補正は念入りに行いました。 カップリングコンデンサーで気がついてみたらオレンジドロップが足りなくなり、秋葉原に買い出しに行きましたが昔のものと違い、サイズが大きくて入りませんでしたので、シズキのフィルムコンデンサーを使いました。 チョークコイルもタンゴで揃えたかったのですが、かなり以前に、もう使うことは無いだろうと思って保存しておいたTC-10-130W数台を全てオークションに出してしまいました。後悔後に経たずです。仕方が無いのでラックスの4605を使いました。シャーシーの穴加工は後でタンゴに変更できるようにしてあります。 OPT、PT、CHのトランス類が全てDCRが低く、他の2台よりB電圧がかなり高めに出ますのでデカップリングが1段多くなっています。レギュレーションは良くなりますが発熱が多くなりました。 DesignH-5Sが角張ったデザインですのでタンゴだけは少し現代的なデザインにしました。パイロットランプは電源スイッチのレバーがホワイトLEDで光るタイプにし、トランスをシルバー、シャーシーを白でモノトーンとしました。 しかし実はトランスのシルバーは失敗でした。興味本位でアサヒペンから発売されているメッキ調スプレーを使ったのですが、この塗料、掃除でちょっとでも擦ろうものならたちまちキズが付くと言う次第で、へたに触れません。普通のメタリックシルバーにすれば良かったと思います。   |

● ● ●

|

LUX版回路 黒字・青字=設計値、緑字・赤字=実測値   |

| |

|

SANSUI版回路 黒字・青字=設計値、緑字・赤字=実測値   |

| |

|

TANGO版回路 黒字・青字=設計値、緑字・赤字=実測値   アウトプットトランスH-5Sにかなりのバラ付きがあったため、左右で位相補正値が違います。出力段補正の22Ω/2Wと0.1uF/250Vは左チャンネルのみに入っています。 |

|

| → 測定結果 |