測定結果

↑ 通常の電源ON、イルミネーションOFF時の本機

|

ムラード型位相反転を使ったプッシュプル回路は通常ハイスペックな測定結果が出るので、本機の測定結果は「なーんだ、普通じゃん」と思うかも知れません。 つまり期待が大きすぎるとガッカリするかも知れませんが、いたってムラード型PPの普通の結果となりました。 ソケットのところでも書きましたがGU-50を2本も破損してしまったため本数がギリギリとなってしまい、組み合わせに余裕がなかったので左右チャンネルで差異が出てしまいました。 |

本機の裸利得は左37.3dB、右40.3dB、NFB左-12.4dB、右14.7dBで帰還後のゲインは左24.9dB、右25.6dBでした。 左右の誤差はありますが私はいつも2連バリオームを使う位、左右の音量差をあまり気にしない方なので、これで最終結果としました。 リスニングポジションがいつも決まってなく、視聴中も何かしながら動いたりしますので、あまり神経質にならないようにしています。と言うのは言い訳で、音量を調整する時に2つもボリュームを回すのが面倒でイヤなだけです。 |

入出力特性入出力特性です。ゲインに差があるので左右の特性曲線がずれていますが、傾向は同じです。最大出力は波形がクリップし始めるところとすると、左はGU-50を挿しており入力1.3Vの時に50W、右はFU-50を挿していて入力1.2V時に53Wあたりでした。 バイアスをもっと深くしNFBを浅くすれば出力はもっと上がりますが、この位がいいと思って調整した結果で十分なハイパワーです。 |

|

|

周波数特性周波数特性は-1dBの範囲が5Hz以下〜90kHzあたりと広帯域です。これは270pFで位相補正した結果で、補正しないと80kHzあたりに+2dB程度の小さいピークができます。 次のピークは310kHz近辺ですが、こちらはほったらかしました。位相補正し過ぎると音がつまらなくなるためです。 |

歪率特性歪率です。左右チャンネルでだいぶ違う結果になってしまいました。管球アンプ全体としてはそれほど歪みが多いワケではありませんが、左はムラード型PPにしては少し多めです。 この回路方式では通常右チャンネルのような歪率が普通です。 ただ中出力あたりまではPPにしては少し歪みが多いかな?と言う感じですが、大出力ではカソードフォロワー+送信管の利点が出ており、クリッピングポイントあたり、つまりグリッドのプラス領域に入っても6%台と、KT-88などの低周波管より歪みの増え方が少なくなっています。 |

|

|

ダンピングファクター特性ダンピングファクターはGU-50/FU-50の内部抵抗が少し大きいようで回路方式の割には低めです。5結であることも影響しています。1kHzの基準点で見ると左3.55、右4.56でした。もっとも管球アンプマニアには好まれる位の値です。 |

|

残留雑音は入力ショート・VR最小時に左0.16mV、右0.77mVでした。VR最大時は左1.04mV、右2.34mVと大きくなり、ボリュームを上げると自分でノイズも増幅してしまっています。 実はMT管ソケット6個のセンターピンを抜く前はもう少し良かったのですが、LEDを入れるため抜いてしまったため、わずかにノイズレベルが上がりました。 |

別にスピーカーからハム音が聞こえるワケでもなく、通常の管球アンプとしては悪くない数値ですが、この回路方式+NFBも12dB以上掛かっている割には少々不満の残る数値です。 これはOPTのリード線を全てとぐろを巻かせたり、MT管のセンターピンを抜いたり、ノイズ面では不利なことをやっているため仕方ないかも知れません。 |

耳が年取った?GU-50 / FU-50はビーム管ではなく純5極管ですので音も測定結果も5結と3結でガラっと変わるタイプの球のようです。5結だと少し大雑把と言うかワイルドな音ですが、3結にするととたんに優等生的な音になります。これ、EL34 / 6CA7と傾向が似ています。 これはシングルアンプも同時に作って解ったことですが、そちらは予想以上に好結果でした。かといってこちらのPPアンプがダメかと言うとそんなことはなく、パンチのある力感が魅力な音が楽しめます。 最初に音を聴いた時、やけに歪みっぽい音だなーと思い、再度測定し直してみたのですが、やっぱりそこまで歪率は高くありません。 この時初めて年齢のせいだと思いました。諸先輩方が特性が良ければ良いと言うモノではない。可聴帯域外、とくに高域はむやみに伸ばさない方が音が良く感じる、と言っていた意味が解った気がします。 本機はしっかり高域が伸びておりプッシュプルらしい現代的な音がするアンプです。まあしばらく聴いてみて慣れてしまったせいか、今はオールマイティで良く聞こえます。 パワーがあるので小編成の室内楽やトリオ、カルテットのジャズよりロックや大編成の曲で威力を発揮します。 先日「北の国から」でレインボーゴブリンズが流れていたのがキッカケで懐かしく思い、高中正義やサンタナなど、クロスオーバー(当時はフュージョンと言ってた)やロック系を久しぶりにガンガン鳴らし、気持ちよく聴けました。 AB2級動作でアイドリング電流が小さいため、思ったより発熱も大きくなく、シングルよりも低発熱です。 GU-50は規格表に200℃までとありましたが、数時間使っても実測170℃位でした。トランスも全てほんのり温かい程度です。 |

色々雑感試しに搭載したイルミネーションですが、この色ならヒーターに近いし拒否反応はなく思ったより楽しめるかな?と言う感じでした。これがもしブルーとかだと印象が違い、どう思うか解りません。ただ本機の場合はトランスカバーや底板をコバルトブルーで塗装しているので、コーディネートを考えるとそれも悪くないかも知れません。 ところでGU-50とFU-50で違いはあるか試すため左右入れ替えて測定して見たところ、どうも後から作られたせいか、それとも素材のせいか中国製FU-50の方が若干特性が良い感じです。ピンの表面もなめらかですし。少ないサンプルなので確定診断はできませんが。 ただ組み立てはGU-50の方が良く、FU-50の方は4本中2本がルーズキャップ(アルミの帽子が動く)でした。 GU-50/FU-50は大きさの割にガラスが分厚くズッシリしてて頼りがいがあります。 ガラスが分厚い方が個人的には丈夫で好きですが、戦車や戦闘機に搭載する軍用管としては少しでも薄く軽量化するのが良いとされる時代で、2E26などは薄すぎて少し強く持つと割れてしまう程でした。 ヒーター電力も欧米製は小さく高効率ですが、GU-50や6C33C-Bなどは大電力でウォームアップも遅く、本機の特性結果を見ても残念ながら当時の真空管は欧米製の方が進んでいたと言えます。  しかし形は面白いし小さい割にはパワーも取れるので、小型ハイパワーアンプにはピッタリな球です。

しかし形は面白いし小さい割にはパワーも取れるので、小型ハイパワーアンプにはピッタリな球です。イメージ的にはGU-50よりもFU-50の方が形がお国柄に合い、帽子をかぶったキョンシーに見えるのは私だけでしょうか。 ←保管中暴れるといけないのでお札を貼っておいた |

↑ イルミネーションON時・写真だとヒーターと同じ自然なオレンジに見えるが実際にはもう少し黄色っぽい

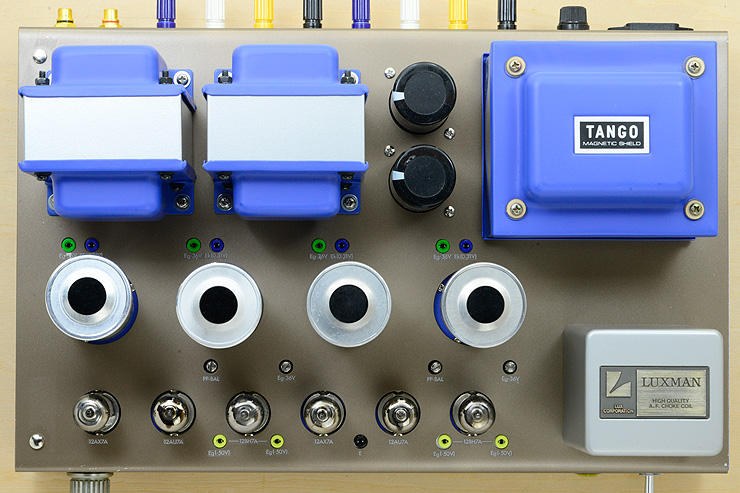

↑ 調整は上からテストピンジャックにテスター棒を挿し、ポテンショメーターを回せるようにしたので

重たい本体をひっくり返さなくてもバイアス調整ができる。色はコバルトブルーとブロンズ色がメインだが

GU-50/FU-50の帽子に合わせてトランスのコアとチョークにアルミ色シルバーも使った

TANGOとLUXMANのロゴが目立っていて何だかメーカー製アンプみたいだ

| ← トップへもどる |