左/ソビエト連邦製GU-50、右/中国製FU-50。

当初の基準動作点。バイアス-42Vのつもりだった。RL3.5kΩでも検討していたが手持ちの出力トランスの関係で5kΩにした。グラフはLaminaの規格表からトレースし、プレート損失曲線とロードラインを引いたもの |

GU-50/FU-50とはしかし便利な世の中になりました。今はロシアやドイツのHPも翻訳サイトですぐに調べられるようになりました。GU-50(キリル文字ではГУ-50)はロシア(当時のソビエト連邦・以後ソ連と表記)で作られた送信管ですが、元はテレフンケンでウルツブルグレーダーの変調出力用として開発されたドイツ国防軍のLS-50す。 第二次世界大戦の敗戦によりソ連にリバースエンジニアされて伝わり、レニングラード・スヴェトラーナ工場(現PAOスヴェトラーナ、サンクトペテルブルク)で製造されたとの記述があります。 但し規格表にはポーランド・ワルシャワ近郊のピアセチュノ、ul.プラスカ34とメーカーの住所が書いてあり、他にもウリヤノフスク市の大手送信管メーカー製とのウワサもあり、ひょっとしたら数ヶ所で作られたのかも知れません。 戦後はソ連国内でアマチュア無線や短波ラジオの送信機、楽器用やオーディオ用のアンプ、テレビの水平出力管としても幅広く使われていたそうです。 これは安価で大量に出回っていたためとのことですが、GU-50自体ソ連崩壊するまではアメリカや日本にも知られていませんでした。 我が国にはそれより前、戦時中にLS-50は、と言うよりウルツブルグレーダーとしてドイツから伝わっていたようですが、軍事機密ですので一部の人しか知らなかった模様です。 GU-50は現在ではとっくに製造中止していますが、大量に生産されたこともあり、ロシア本国は元よりベラルーシやウクライナのキーウでは今でも安価に手に入るそうです。 中国とはソ連と軍事的に密接な関係を持つようになって伝わりFU-50として作られるようになりました。製造工場はShuguang(曙光社)とのことです。 こちらの方はあまり情報がなく、それ以上のことは解りませんでした。 GU-50はロシア本国では垂直位置での使用を指定されており、寿命は最低1,000時間以上となっています。 一応元は軍用管なので元々のソケットは鳥かごのような全体保護する形をしており、トラブルがあった場合、使用直後の熱いGU-50を上から引き抜けるようにツマミが付いてアルミの帽子をかぶったような形になっています。 本来はソケットに入れたあと、ツマミを外して(ネジになっているので回して外せる)使います。外さないとソケット上部のフタが閉まりません。 GU-50/FU-50の規格ドイツのLS-50に始まり、ソ連のGU-50、中国のFU-50とほぼ規格に変化はなく、同一と考えて良さそうなので、一番情報があったGU-50で見て行きます。但しLS-50とGU-50/FU-50ではバルブの作りが若干異なり、センターキーがなくなったため、バルブに突起が付けられてソケットへの挿入方向を決めています。GU-50は小さい割にはプレート損失40Wもあり、送信管に分類されているのでグリッドのプラス領域まで使え、そのために第1グリッドも損失1Wと規定されています。なのでAB2級で動作させればハイパワーが期待できます。 プレート電圧は1000Vまで(但し46MH以下のC級増幅)許容されていますが、スクリーングリッドは250Vまでなので、テレビの水平出力管などと同じように、UL接続や3結では高圧を掛けることができず、ハイパワーアンプを作りたかったら必然的に5極管接続で使うことになります。 |

|||||||||||||||||||||||||||

本機の回路GU-50/FU-50は送信管ですので昭和後期に流行ったムラード型カソード結合式位相反転+カソードフォロワー直結ドライブとし、パワー管はコントロールグリッドをプラスの領域までフルに使うAB2級動作としました。この回路方式、KT-88、EL34、6L6GCなどを使ったハイパワーアンプの定番で多くの方が設計しており、三栄無線などのキット製品にも多用された方式です。しかしオーディオ用パワー管よりも本機のような送信管でより威力を発揮します。 初段は後に改造することも考えて12AX7Aをパラで使用しました。位相反転段は12AU7Aを使ってカソード結合型とし、初段とは直結にしていわゆるムラード型で当時の定番の回路です。 現在では質の良い定電流素子が増えたので差動回路の方が定番になっていますが、温度管理をちゃんと考えないと動作領域を外れる可能性もありますので、案外旧ムラード型の方がノントラブルで好む方もいらっしゃいます。 通常ムラード型は増幅率の上下アンバランス補正のため、下側のRLを少し大きくしますが、実際に歪率を見ながら調整していくと本機では上下同じRLにした場合がもっとも低歪みでした。 カソードフォロワー段は電流を多く流せる12BH7Aを使い、GU-50のグリッドがプラスに振れた時にビクともしないようにします。 パワー段はハイパワーを得ようと当初深めのバイアスにし、B級に近いAB級として設計しました。これはGU-50の参考になる製作例がほとんどなく(私が知らないだけかも知りませんが)動作曲線も参考程度にしかなりませんので、最大定格を超えないよう安全策を考えた結果です。 出力を上げてオシロで見てもクロスオーバー歪みは出ないし測定上でも問題はなかったのですが、最終的には予定よりバイアスを浅くして-36V(測定時は-35V)に設定しました。 聴感上と言うのが一番の理由ですが、グリッドをプラスまで使える球ですので、そこまでカットオフ近くまで持って行って頑張らせなくてもいいか、と思った次第です。 後から変更できるのも固定バイアスのいいところです。 電源回路在庫していた中でB電流が多く取れそうなものを探してみたところ、タンゴのMS-330が丁度良さそうでしたので使うことにしました。B電圧、ヒーターのA電圧、バイアス用のC電圧すべてがまかなえる容量があります。このトランスは倍電圧整流用ですので両派倍電圧整流の後、カソードフォロワー段用の半分の電圧を中点から取り出します。 通常はカソードフォロワー段に高耐圧のラックス(製造はNEC)の6240G等を使えばこんな面倒なことをしなくても良いのですが、GU-50のスクリーングリッドも耐圧が低いため本機ではどっちみち低いB電圧も必要です。 バイアス用は巻線が60Vと低く少し電圧が足りないため、ここも倍電圧整流にしました。 MS-330のようなトランスはわりと需要があるようで、ゼネラルトランスからTG-330と言う品番で復刻版が出ています。(だいぶ大きくなっていますが) |

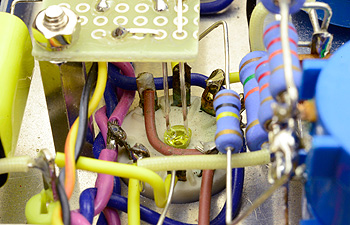

オマケの機能本機は10球も使ってる割にはヒーターが暗いアンプです。そこで今までやらなかったイルミネーションを球底に仕込みました。管球アンプはヒーターの光を見て楽しむもの、LEDなんか仕込んだら台無しじゃないか、と思ってたので今まで考えもしませんでしたが、好き嫌いはともかくやれることは何でもやってみるのがポリシーですので、この際やってみることにしました。 余ったLEDやCRDも大量にパーツケースに眠らせていたので、使い道を考えていたところです。 ただ「ヒーターの光を見て楽しむ」と言う考えは変わっていないので、イルミネーションはオン/オフできるように隠しスイッチにしました。(いや、別に隠していませんが) パイロットランプ自体がそのスイッチで、押すごとに点灯/消灯を繰り返します。LEDは真空管のヒーター色に近いイエローにしました。 実際にやってみると多少ノウハウは必要で、当初MT9Pソケットのセンターピン先端にLEDを突っ込んでいましたが、それでは暗くイマイチでしたので、結局センターピンを全て取り去って直接ステアタイト部分に突っ込むよう変更しました。 LED電源は本来なら12AX7Aと12BH7Aのヒーター巻線から取りたいところですが、電流容量に余裕がないので仕方なく12AU7Aのヒーターと同じ巻線から取りました。ここはヒーターバイアスが掛かっていますが、とりあえずノイズ等のトラブルはなかったので大丈夫そうです。  ↑ MT9PソケットにイエローのLEDを入れている  ↑ イルミネーションをつけたらテレフンケンのダイヤマークが目立つようになった |

黒字・青字=設計値、緑字・赤字=実測値

| → 使用部品と製作編 |