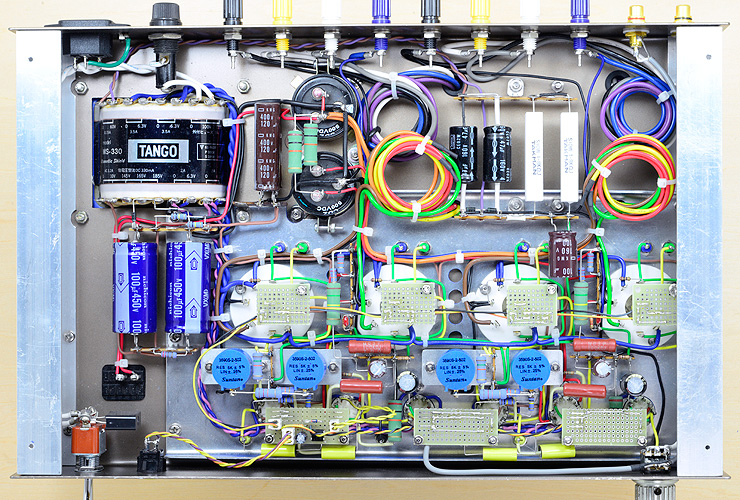

製作順序が変わったジツは前年にマンションの大規模修繕工事でバルコニーが使えない(→塗装ができない)や自身の腰痛発症によりアンプ製作ができない時期がありましたので、その間は計画・設計だけ数台進めていました。で、今年から同時に2台の製作を始めたのですが、シャーシー加工が終わりそうな段階で電子工作マガジン編集部よりラジオの製作用のローコストアンプを作って欲しいとのことで、そちらは締切がありますので、2台の製作を止めてもう1台シングルアンプを作ることになりました。 ただ、できるだけ塗装は湿度の上がる梅雨前に全て終わらせたいため結局3台同時に製作し、なんとか湿度の低いウチにシャーシー加工、塗装まで終わらせました。まあ、大変ですがいっぺんにやった方が効率は良いです。 当初ラジオの製作の方はローコストな6AQ5・6BQ5・6BM8あたりで、とのことでしたが本機を作っていると話をしたところ、GU-50のシングルがいいと言うことになり、GU-50のシングルとプッシュプルを同時にしかも3台並行して作ると言う今までにない製作体験となりました。 もっともこれが功を奏してソケットなど実測図面を流用でき、ペアチューブにできなかったGU-50をシングルに廻し、本機は上下バランスの取れたFU-50にしたり、バイアス等の動作点も実験できた、など色々良かった面もありました。 使用パーツあまり特別なモノは使ってないですが、簡単に説明します。初段の12AX7Aは未開封の国産品が底をついてきたため、今回は在庫の舶来品の中からテレフンケンのECC83を使いました。GU-50も元はテレフンケンのLS-50ですから敬意を払って使用します。12AU7Aは日立、12BH7Aはナショナル(松下)など国産品です。 パワー管は全てペアチューブを買ったつもりなのに調べてみるとバラつきがあったのと、後述しますが破損により左チャンネルはソ連のGU-50(ГУ-50)、右チャンネルは中国のFU-50を使用しました。 出力トランスはノグチトランス時代のPMF-60Pです。これは2段用のようで上をP1にしたところ発振しましたのでP2にし、下をP1に接続しました。 電源トランスはTANGOのMS-330、チョークコイルはLUXの4705を並列使用、その他は特殊なものはなく、いつも通り新品・中古パーツを織り交ぜて使用しています。在庫品を使ったため抵抗などは必要以上のワット数のものを使っています。 特記するとしたらバイアス電圧とバランス調整用に10回転のポテンショメーターの使用です。これは通常は高額ですが秋月電子通商で特売品が手に入ったためと言う理由もあります。 多回転のポテンショメーターは一般的にワット数が大きいく微調整も効くのでバイアス回路に最適で、今回は調整がしやすく助かりました。 ソケットに不良品あり同じ時期に編集部の方でも別回路でGU-50シングルアンプを製作しており、そちらからソケットに不良品がありFU-50のピンが折れたとの報告を受けておりました。こちらでも2ヶ所で購入したのですが、1ヶ所のはずいぶん挿しにくいソケットだなーと思っていたのですが、同じことが起きました。 調べてみるとソケットのピンに問題があることが解り、良品は球が挿しやすいようピン上部の朝顔形状が大きく、ずれてもちゃんと挿されます。 不良品はこの朝顔形状が小さく、球を挿す時にピンの中心に入らず、外側に挿せてしまいます。 ソケットの寸法(真円度)の精度も今ひとつのようで、球を挿す時にその瞬間が全ピンが同時に見えないため注意のしようがありません。購入時も同様に解りにくいです。 後に調整中にもう1本GU-50を破損したのをキッカケにもっと良く見ると、GU-50側にも問題がありそうです。 通常真空管のピンはグニャっと曲がるのでピン矯正器を使って補正したりしますが、GU-50はピンがハガネで出来てるようで、固くて曲がらず折れます。 また、年数が経っていますので腐食によりピンの表面がザラザラ形状で、これも挿しにくい要因になってるようです。 他にも気になる点として真空管が割れたりして空気が入ると瞬間的にゲッタが白濁するのですが、GU-50は数分でゆっくり白濁し、ゲッタが剥がれてきました。 まあ真空度を維持するためですから、急いで空気を吸着する必要はないんですが、当時の真空管は欧米の方が進んでいたと見えます。 GU-50のソケット不良品はかなり出回っており、買い求める時はご注意ください。(通販だと注意しようもありませんが) |

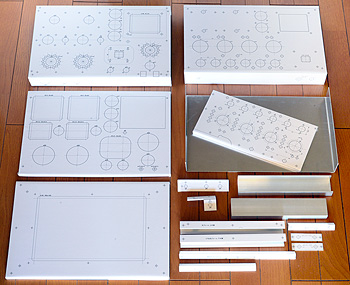

↑ 穴あけ前のアンプ2台分のシャーシー構成。かなり部品点数・穴あけ数が多く同時進行は時間が掛かった。  ↑ 後から計画して先に完成したGU-50シングルアンプ、こちらはラジオの製作70周年特別号に製作記事を掲載しましたのでご興味がありましたらそちらをご覧ください。  ↑ 良品のソケット。端子の金属が大きく穴いっぱいに広がっている。雑誌で不良品を使うワケにはいかないのでこちらはシングルアンプで使用  ↑ こちらが不良品ソケット。端子の金属が小さく穴がスカスカ。金メッキかどうかは関係ない。ピン位置の真円度も問題。PPの本機で使用。いずれ交換したい。  ↑ ピンが鋼でできてるようで固く、不良ソケットと相まって根本から折れてしまった。  ↑ 2本目はピン根本からバルブが割れてしまった(青矢印部分)。ゲッタの白濁剥がれは少し時間が掛かった |

他にも製作中のトラブルいろいろアンプ作りとは関係ありませんが、カメラのトラブルで今まで撮り溜めてきた製作途中の写真データを失ってしまいました。(+。+)ガーンそのためもう少し詳しく説明できると思った写真の枚数が減ってしまいました。 具体的にはコンパクトフラッシュのディレクトリ破損です。以前でしたらPC関係のトラブル解決も仕事のウチでしたので、修復ツールはいっぱい持っていたのですが、現在はハードウェアやOSのバージョンにソフトウェアが合わなくなってきており、新たに買うのも・・・と言うことになり、掲載中の写真はアンプ完成後に撮影しなおしました。 |

まあ、上書きしないようデータ破損したCFは使用中止し、その後予備のCFを使用しているため、そのうちデータを復活できると思いますので、その折には写真を追加しようと思います。他にもシャーシー製作中、アルミ板の折り曲げ時に万力(バイス)が折れると言う信じられないトラブルもおき、それが原因でわずかに折り曲げ精度が狂ってしまいました。 後の補正が面倒だったことは言うまでもなく、このトラブルは本機よりも同時製作の次回発表するアンプの方が影響が大きかったので、そちらで説明します。 |

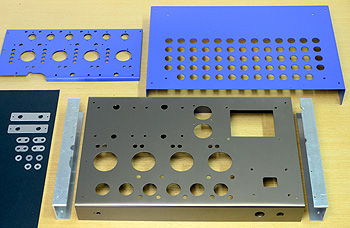

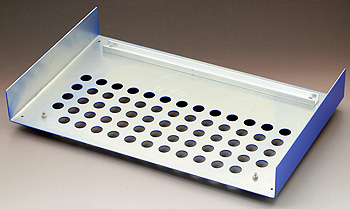

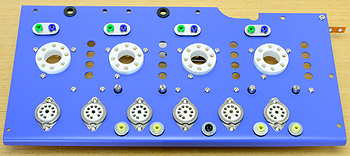

↑ 本機の構成シャーシー塗装後一式。高さを合わせるためと、サイズが合うモノが売ってなかったため平ワッシャー代わりのスペーサーまで作った(左下の黒紙の上)  ↑ 底板は補強のため構成シャーシー以外にもコの字チャンネルを追加した  ↑ サブパネルにパーツの仮付け中。自作のスペーサーはテストピンジャックのところで使っている  ↑ サブパネル下側。ポテンショメーターは長さ合わせのためサブサブパネルを使用 |

シャーシー加工3台同時加工のためと2台はアルミ板折り曲げ加工からシャーシーを作っているので1ヶ月位掛かりました。今までシャーシーも自作する時、大型になる場合は25E5パラSEPP-OTLアンプやPX25/300Bシングルアンプなどの構造ではアルミ板の数や工程が多くて大変だったので、今回から新しい構造にしようと試みました。そのため底板の穴数も写真の通り多いのですが、以前よりはコストダウンや工期短縮もできたと思います。 その分こだわりのあまりスペーサーまで自作したため結局同じ位、時間が掛かってしまいました。 ↑ 写真データ破損で説明不可 ↑ 写真データ破損で説明不可 ↑ 写真データ破損で説明不可 | |

↑ 調整・メンテナンス時LED用基板は外せるようにコネクター接続にしている。 OPTのリード線は長いまままとめたが今回はわずかに影響があった。ノイズレベルが0.2〜0.3mV増えている。  | ||

| → 調整・測定結果と試聴 | ||